|

|

|

|

英国で収集している資料の一部をご紹介します。平成14〜16年度の3年間にわたる文部科学省科学研究費補助金により、渡英し、図書館等で貴重な資料を収集することができました。

こういった資料はスペシャルコレクション扱いなので、コピーはとれず、写真撮影か筆写が原則です。高性能なデジタルカメラの登場により、撮影したデータをパソコンに取り込み、ディスプレイ上で読んだり、カラープリンターでA4判にプリントアウトして読んだりすることができるようになりました。

整理が追いつかないのが実情ですが、漸次ご紹介する予定です。

|

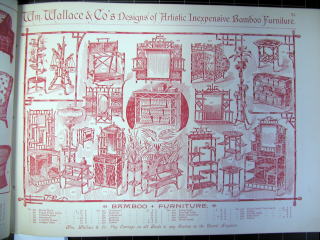

これはWilliam Wallace & Co. という家具メーカー(1845設立)が1890-1895に顧客に配布したカタログ"Artistic

House Furnishers & Decorators"です。 審美的啓蒙運動が消費社会の展開の中で戦略的に取り込まれ、商品の差別化を目的として「アート」「アーティスティック」という表現を冠した商品(とりわけ室内装飾関連)が氾濫しました。 「ジャポニズム」がブームとなり、このページに紹介されているような「バンブー家具」がたくさん創られましたが、多くは西欧産の木を削り、竹細工を模して作られています。 |

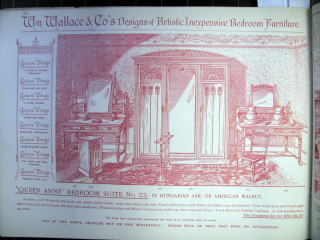

| 大流行した「アン女王様式」で統一されたベッドルーム家具一式です。ヴィクトリア朝時代には、建築様式同様、室内装飾のデザインも過去の様式を断片化・収集・再構成した「歴史主義」が盛んに行われましたが、実際のアン女王の時代の家具は、もう少し素朴です。日本趣味と「アン女王様式」は「エステティック・ムーヴメント」の核となるデザインでした。 「アーティスティックでお値ごろ価格の家具」と書かれており、消費者層の拡大をうかがわせます。 |

|

|

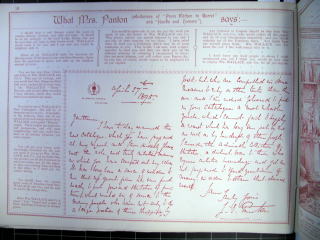

当時人気があった室内装飾家のパントン夫人からの手紙を収録し、自社の家具のイメージアップに努めています。 一方パントン夫人が書いた室内装飾のマニュアル本の中では、ウォレスの商品がいかにすばらしいかを説いています。 当初モラル向上を目標とし、美の法則から説き起こし審美啓蒙に勤めたマニュアルは、次第に実用的なカタログへと変化していきました。 |

「アン女王様式」は家具だけではなく、建築様式にも用いられ、エステシック(審美的)な街並みを作り、地域のイメージを作り変えていきました。 この写真は現存するロンドン北部郊外住宅地にあるフラットです。 赤レンガ、白いサッシ窓、飾り破風、浮き彫り装飾(たいていはエステティック・ムーヴメントの象徴の向日葵の花)のプラークなどが特徴として挙げられます。 |

42.jpg) |

|

このトレイはアンティークフェアで偶然見つけたものですが、「日本趣味」の英国的解釈です。ヴィクトリア朝(1837-1901)に創られた品々も、やっと100年経過し「アンティーク」扱いを受けるようになりました。 木のフレームの内側は磁器の一枚板で、縁取りの小花模様はオールドイングランド様式の平坦な花柄の繰り返しを印刷してあります。 中央は「日本風」と思われていた中国風の花鳥の図で、七宝風に盛り上がった手描きで描かれています。 |

| 英国の代表的な陶磁器製造業者MINTONの作品で、本来はディナー用のフルセットがあるようです。 1835年以降、ヘンリー・コールが提唱し続けたデザイン向上運動にMINTONが賛同し、職人でなくアーティストに図案を描かせるようになりました。 万国博覧会に展示された日本の美術工芸品がショックを与え、日本の図案が調査され、図案集が英国内で刊行されました。間もなく日本磁器の模倣品が生産され始めます。 |

|

|

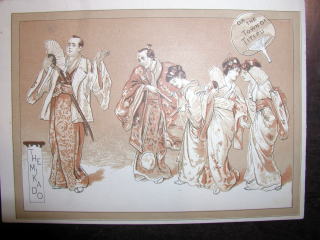

日本ブームを一気に浸透させ盛り上げたのが,日本人村展覧会の開催(1885)とサヴォイオペラの『MIKADO』の上演(1885)です。 これは当時のプログラムに描かれていたイラストで作詞者のギルバートがこだわり、日本の風俗のリアルな再現を追及したといわれていますが、内容的には日本の都「ティティプ」と天皇や皇族、家臣をヴィクトリア朝社会に関連付けた荒唐無稽な風刺作品になっています。 |

観劇記念用に発売されたモデルシアターセットです。舞台の大道具セットは2場面あり、登場人物も2種類ずつ別の衣装が準備されています。 劇場のフレームは西欧風の意匠ですし、手前の指揮者も燕尾服を着ており、この舞台を異化する効果を持っています。 このお土産で遊ぶ子供たちは、ストーリィのもつ深い意味も知らないうちに、面白おかしい日本の風俗を笑いながら覚えていったのでしょうか。 |

|

|

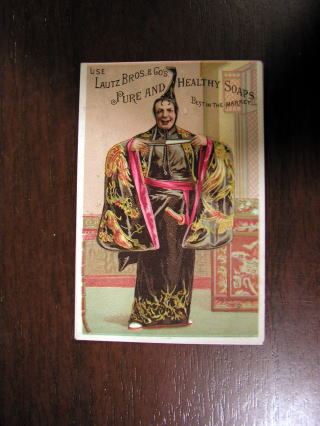

アメリカで普及した広告入りトレーディングカードの一種です。 主要な登場人物について、さまざまな製造業者が自社製品を付け加えるなどして図案を作り上げています。 もとは写真だったのかもしれませんが、カード作成に当たり、アーティストのイマジネーション(ある種の偏見)が加わり、ディテールが変化したものと思われます。 言いたくありませんが、これがMIKADO役の役者の絵です。 当時の子どもたちは昨今のポケモンカードのようにこんなカードを集めて遊んだのでしょうか。 |

『MIKADO』は世界中で大ヒットしましたが1930年代アメリカでは バリエーションが登場しました。 そのひとつが『スゥイング・ミカド』で、アフリカン・アメリカンがジャズのリズムに合わせてミュージカルのように演じたようです。 そのほか労働組合運動と関連した『レッド・ミカド』も考案され、大評判になったようです。 |

|

|

作品中の歌の中でもっとも人気を博したのが『学校でたての3人娘』という歌です。 『トプシー・ターヴィー』という映画を観ると、作者のギルバートが、日本人村の茶屋の日本娘を劇場に招待し、この3人に日本娘らしい身振りを教えさせている様子を観ることができます。 センスは1870年代には「日本趣味」を室内装飾に加える小道具として人気が出始めていましたが、この歌のおかげで通俗的レベルまで浸透し、日本から英国への扇子の輸出量は1年間で500万本を越えるほどでした。 これが日本人の女性のイメージのひとつのステレオタイプを作り出したのは言うまでもありません。 この歌のまねをしたお遊戯も創作されています。 |

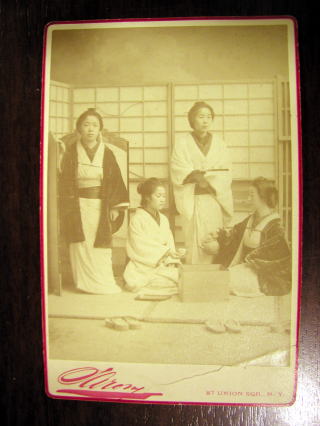

| 日本人村の一こまを映したお土産用の写真です。 リアルな日本人の姿は、英国人が演じる日本人とは大違いなのですね。 日本人村については『日本人村ワルツ』など数曲作曲され、楽譜の形で家庭に普及し、同時に表紙の絵が、日本のイメージとして家庭に浸透しました。 日本についてのヴィジュアルなイメージが、ヴィクトリア朝社会のメディアミックスの働きで増幅されどんどんゆがんで、浸透していったと言うことができるでしょう。 |

|